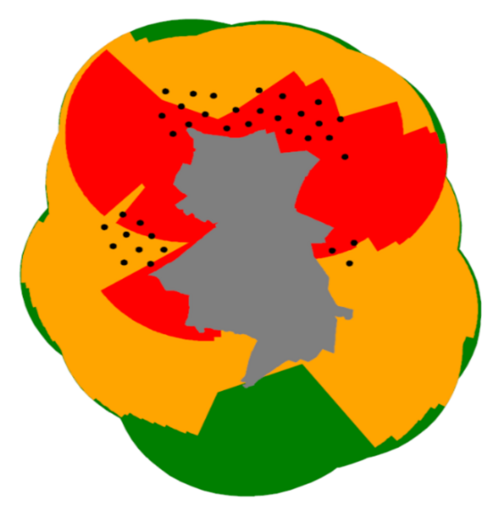

Hierbei wird angenommen, dass das menschliche Sichtfeld etwa 180° beträgt. Werden davon etwa 2/3 (also 120°) blockiert, kann dies Unwohlsein erzeugen. Somit ist es wichtig, dass mindestens 60° frei von WEA sind. Ein neu entwickeltes GIS-Verfahren (Geographic Information System) prüft dies. Dabei werden potenzielle Bereiche in drei Kategorien eingeteilt: verbotene Bereiche, in denen keine WEA gebaut werden dürfen; eingeschränkte Bereiche, in denen die WEA mit Einschränkungen gebaut werden dürfen; und erlaubte Bereiche, in denen WEA problemlos errichtet werden können. Das Verfahren ist dabei in zwei Phasen unterteilt. In der Initialisierungsphase werden die Beobachtungspunkte festgelegt von denen aus in der Iterationsphase die Sichtbarkeit der WEA bewertet wird. Berücksichtigt werden dabei die Höhe und der Abstand der WEA, sowie das Gelände.

Eine empirische Analyse für Nordrhein-Westfalen zeigt, dass in vielen Gemeinden bis zu 90% der Flächen als verboten gelten müssten. Dennoch gibt es Potenzial für neue WEA, insbesondere in weniger besiedelten Gebieten. Insgesamt bietet das Verfahren eine realistische Einschätzung der Potenziale von WEA und unterstützt die Planung zukünftiger Windkraftnutzung. In diesem Beispiel wurde das Verfahren erstmals in Nordrhein-Westfalen angewandt, kann aber später auch in anderen Gebieten erfolgen.

Kontakt:

Universuität Rostock

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät

Professur für Agrarökonomie

PD Dr. Carsten Croonenbroeck

E-Mail senden