Forschungsprojekte

Übersicht über die aktuellen Projekte der Professur Tiergesundheit und Tierschutz

Abgeschlossene Projekte

Schlupf im Stall

Antibiotikaminimierung in der Masthühnerhaltung durch Schlupf im Stall

Der Einsatz von Antibiotika in der intensiven Tierhaltung wird seit Jahren in der Öffentlichkeit diskutiert. Neben Tierschutzaspekten werden dabei auch Themen wie Umwelt- und Verbraucherschutz angesprochen sowie die Entstehung von Antibiotikaresistenzen in der Human- und Veterinärmedizin. Die Etablierung strikter Biosicherheitskonzepte und Impfschemata werden ebenso wie andere prophylaktische Maßnahmen benötigt, um den Medikamenteneinsatz in der Nutztierhaltung weiter herunterfahren und dabei die Gesundheit der Tiere stabil halten zu können.

Das vom Bundeslandwirtschaftsministerium entwickelte Konzept zur Antibiotikaminimierung (Antibiotika-Minimierungskonzept der 16. AMG-Novelle, 1. April 2014) soll die Entwicklung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen beschränken sowie die Verabreichung von Reserveantibiotika für den Menschen an landwirtschaftliche Nutztiere einstellen und damit die Wirkung von Antibiotika als Therapeutikum für den Menschen erhalten. Die bundesweiten Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit bei landwirtschaftlichen Nutztieren konnten seit Beginn der Antibiotikastudie deutlich gesenkt werden. Während bei Mastschweinen und Mastrindern die Behandlungszyklen mit Antibiotika drastisch gesunken sind, sind jedoch die Behandlungen in der Masthühnerhaltung nahezu unverändert geblieben.

Ziel des Vorhabens ist es, durch Verwendung des Verfahrens „Schlupf im Stall“ den Einsatz von Antibiotika in der Masthuhnhaltung zu reduzieren. In der Regel schlüpfen die Küken in den Brütereien, dort werden die Tiere sortiert, geimpft und zum Transport vorbereitet. Es kann vorkommen, dass die Küken erst 24 Stunden nach dem Schlupf und Transport zum Haltungs- und Aufzuchtbetrieb Zugang zu Wasser und Futter haben. Die Prozesse bis zur Einstallung im Haltungsbetrieb (Impfen, Transport) können für die Küken Stress bedeuten. Das Schlüpfen im Stall soll diesen Stress minimieren, die allgemeine Tiergesundheit verbessern, aber auch Infektionsquellen minimieren. In der ersten Phase des Projektes werden zunächst gezielt Praxisbetriebe mit Erfahrungen beim Schlupf im Stall ausgewählt und begleitet, von denen dann in Praxisphase 2 dieses Konzept in konventionell und ökologisch wirtschaftenden Modell- und Demonstrationsbetrieben umgesetzt wird. Um die Tiergesundheit beim Schlupf im Stall gegenüber der Aufzucht von angelieferten Eintagsküken vergleichen zu können, werden auf den Betrieben beide Verfahren in je einem Stall vergleichend über mehrere Mastdurchgänge begleitet.

Die Mitarbeitenden der Professur Tiergesundheit und Tierschutz sind zuständig für die Hygieneaspekte und die mikrobiologischen Untersuchungen. Die Projektkoordination sowie die Erhebung zum Tierverhalten übernimmt Frau Dr. Birgit Spindler von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Die weiteren Kooperationspartner sind verantwortlich für das Stallklima sowie die Ökonomie.

Das Projekt ist Teil der Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz im Bundesprogramm Nutztierhaltung. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages, Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), (Förderkennzeichen 2820MDT243)“.

Die Bearbeitung des Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit

- der Ludwig-Maximilians-Universität München

- der Tierärztlichen Hochschule Hannover

- der Landwirtschafskammer Niedersachsen

Das Projekt wurde koordiniert durch Dr. Birgit Spindler (Tierärztliche Hochschule Hannover).

Ansprechpartnerin in Rostock

- Prof. Dr. Helen Louton (ehemals UR, jetzt Ludwig-Maximilians-Universität München)

mEATquality

Zusammenhang zwischen extensiven Haltungspraktiken und der Qualität von Schweine- und Masthähnchenfleisch

Das Ziel des Gesamtprojektes ist es, den Verbrauchern eine bessere Qualität von Schweine- und Masthähnchenfleisch sowie den Tieren ein hohes Maß an Wohlbefinden zu bieten. Hierfür sollen gemeinsam mit Landwirten und Partnern der Lebensmittelkette wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Lösungen entwickelt werden. Weitere Ziele sind die Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt und die Verbesserung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Lebensmittelkette.

Im gemeinsamen Arbeitspaket der Universität Rostock und Naturland, erfolgt eine vergleichende Untersuchung von Bruderhähnen, Zweinutzungslinien und langsam wachsenden Masthuhnlinien in Bezug auf das Tierwohl und die Fleischqualität. Hierfür erfolgt zunächst eine Untersuchung auf Praxisbetrieben mit einer Status Quo Erhebung. Anschließend werden kontrollierten Experimente mit dem Fokus auf eine Anreichung der Haltungsumwelt bei den drei verschiedenen Mastvarianten durchgeführt.

Das Projekt mEATquality wird koordiniert von Wageningen Livestock Research (Niederlande) und besteht aus einem Konsortium von 17 Partnerorganisationen aus sieben EU-Ländern. Im Konsortium wirken sieben akademische Partner, fünf wissenschaftliche Forschungszentren, zwei Industriepartner, drei Organisationen, die die ökologische oder konventionelle Fleischkette vertreten, sowie ein Einzelhändler mit. Die beteiligten Einrichtungen möchten gemeinsam die verschiedenen Gruppen im Agrar- und Ernährungssektor zusammenführen: Schweine- und Masthähnchenhalter, Schlachthöfe, Fleischverarbeiter sowie Einzelhändler.

Förderung:

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 101000344 gefördert.

Laufzeit:

01.10.2021 – 30.09.2025

Die Bearbeitung des Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit

- der Ludwig-Maximilians-Universität München

- Naturland

- insgesamt 17 Partner; die Koordination des Projektes hat:

Hans Spoolder, Wageningen Livestock Research (WUR), PO box 338, 6700 AH Wageningen, The Netherlands, Mobile phone: +31 317 480 652

E-Mail senden Koordinator für Kommunikation und Informationsverbreitung

Asociación ECOVALIA

Angela Morell Pérez

E-Mail senden

phone: +34 955 023 190

Ansprechpartner in Deutschland

- Prof. Dr. Helen Louton (ehemals UR, jetzt Ludwig-Maximilians-Universität München)

- PD Dr. Elke Rauch (Ludwig-Maximilians-Universität München)

- Lukas Vogt (Naturland)

GentleChick

Der Effekt des Gentlings beim Masthuhn

Mit diesem Projekt soll untersucht werden, ob mithilfe eines wenig zeitaufwändigen Gentling-Programms für Masthühner deren Angst vor dem Menschen sowie deren allgemeine Ängstlichkeit reduziert werden und damit die Tiergesundheit und das Wohl der Tiere gesteigert werden kann.

In drei Durchgängen erfahren jeweils zwei von vier Gruppen in den ersten Lebenstagen ein dreitägiges Gentling-Programm und zwei verbleiben als Kontrollgruppe ungegentlet und erhalten nur minimalen und notwendigen Kontakt zum Menschen.

Um den Effekt des Gentlingprogrammes zu untersuchen, werden verschiedene Tests und Untersuchungen gemacht. Es werden dreimal im Laufe der Mast vier Verhaltenstests durchgeführt, die sowohl die allgemeine Ängstlichkeit wie auch die Angst der Tiere vor dem Menschen bewerten sollen. Da die Lichtintensität zum einen und die Lauffähigkeit zum anderen einen Einfluss auf das Verhalten der Tiere haben kann, werden diese Einflussfaktoren mit erfasst.

Am Mastende führen wir einen Test durch, der die Angst der Tiere vor dem menschlichen Handling beurteilt. Der Vorteil ist, dass dieser Test im Gegensatz zu den Andere nicht auf der Lauffähigkeit der Tiere beruht. Das Testhandling besteht aus Fangen, Tragen, Streicheln, Beringen und Blutentnahme. Neben dem Verhalten während des Handlings wird aus dem Blut Corticosteron und die H:L Ratio als kurzfristiger Stressparameter bestimmt.

Einmal wöchentlich wird das Verhalten der Tiere per Videoaufzeichnung aufgezeichnet. Hierbei wird das Verhalten der Tiere im Alltag beobachtet insbesondere bezüglich Komfort-, Erkundungs-, Sozialverhalten und Aktivität.

Als Parameter der Tiergesundheit wird wöchentlich das Gewicht der Tiere und in der zweiten Masthälfte Verkratzungen erfasst, da letztere häufig im Zusammenhang mit Angstverhalten auftreten. Zum Schluss werden ebenfalls zur Tiergesundheit Untersuchungen auf Transportverletzungen und Knochenfestigkeit durchgeführt.

Als langfristiger Stressparameter werden am Schlachthof Federproben zur Corticosteronbestimmung genommen und der pH-Wert des Fleisches gemessen.

Laufzeit der praktischen Phase:

21.10.2021 – 30.04.2022

Die Bearbeitung des Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit

dem Institut für Verhaltensphysiologie, Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN)

GalliLuz

Gewinnung und Einsatz von eiweißreichen Luzerneprodukten für die ökologische Geflügelfütterung

In der ökologischen Geflügelernährung stellt die bedarfsgerechte Versorgung mit essenziellen Aminosäuren eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere die bedarfsgerechte Versorgung mit schwefelhaltigen Aminosäuren, im speziellen Methionin, ist schwierig umzusetzen. Im Rahmen des Projekts „Grünlegum“ wurde ein hohes Potential für den Einsatz von Luzerneprodukten als Eiweißfuttermittel in der Fütterung von Nichtwiederkäuern nachgewiesen. Bei Masthühnern und Legehennen wurden dabei Leistungsminderungen festgestellt, was auf antinutritiv wirkende Saponine, die in der Luzernepflanze enthalten sind, zurückgeführt werden konnte. Für die in der Luzerne enthaltenen antinutritiv wirkenden Saponine wurde andererseits bereits nachgewiesen, dass diese die Stickstoff-(N)- Emissionen wie Ammoniak (NH3) in der Nutztierhaltung verringern können.

Fotos: Rosa Rößner, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Mit dem Projekt soll systematisch untersucht werden, inwiefern sich Luzerneblätter und -spitzen für die ökologische Geflügelfütterung eignen und ob es dabei Akzeptanzunterschiede bei ausgewählten Genotypen, insbesondere Zweinutzungshühnern und speziellen Lege- bzw. Masthybriden, gibt. Weiterhin stehen die N-Emissionen und das Tierwohl bei der Fütterung mit Luzerneprodukten im Fokus. Die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens könnten dazu beitragen das Ziel einer 100 % Bio-Fütterung auf Basis heimischer Eiweißfuttermittel zu erreichen und zusätzlich die N-Emissionen in der Geflügelhaltung zu reduzieren. Aufbauend auf den Ergebnissen soll eine breite Etablierung der Thematik in der Praxis der ökologischen Landwirtschaft erreicht werden und soweit möglich auch eine Übertragung in die konventionelle Landwirtschaft stattfinden.

Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau.

Das Projekt wurde vom 01.07.2023 bis zum 31.10.2024 in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bearbeitet. Nach dem Weggang von Frau Professor Louton wird das Projekt an der LMU München zu Ende geführt.

CasStunn

Etablierung einer Gasbetäubung als Alternative zur Elektrobetäubung im Wasserbad von Masthühnern - Teilprojekt A

Gegenstand des vorliegenden Vorhabens ist die Etablierung eines „Controlled Atmosphere Stunning“ (CAS) Gasbetäubungssystems als innovative Alternative zur Elektrobadbetäubung im Wasserbad von Masthühnern. Im Rahmen des Projektes sollen vor und nach dem Einbau eines CAS-Betäubungssystems tierschutzrelevante Faktoren und die Schlachtkörperqualität der Tiere sowie die Arbeitsbedingungen für das Schlachthofpersonal untersucht und beurteilt werden. Es werden Untersuchungen zur Geschwindigkeit, in der die CO2 Konzentration angeflutet werden muss, sowie zur Einstellung der CO2 Betäubung in Abhängigkeit von Jahreszeit, Masthuhnrasse/Genetik, Geschlecht und Gewichtsklasse der Tiere durchgeführt. In Teilprojekt A erfolgt die wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung der Untersuchungen mit Auswertung der Daten, Publikation der Ergebnisse und Transfer des Wissens aus dem Vorhaben u.a. mit der Durchführung eines Abschlussworkshops/“Tag der offenen Tür am Schlachthof“.

Die Bearbeitung des Projektes ist erfolgt in Zusammenarbeit

Ansprechpartner

- Prof. Dr. Helen Louton (jetzt: Ludwig-Maximilians-Universität München)

- PD Dr. Elke Rauch (Ludwig-Maximilians-Universität München)

- Prof. Dr. Michael Erhard (Ludwig-Maximilians-Universität München)

OptiFaMa

Verbesserung des Tierschutzes bei der maschinellen Verladung von Masthühnern

Das Projekt dient der Verbesserung des Tierschutzes und der Tiergesundheit der verladenen Masthühner sowie auch der Optimierung der Arbeitsbedingungen des Personals auf landwirtschaftlichen Betrieben.

In Deutschland wird insbesondere die Fangmaschine des Typs CMC Apollo Generation 2 für das maschinelle Verladen der Tiere verwendet. Dies ist eine Fangmaschine, bei welcher die Tiere durch die Anwendung mehrerer Förderbänder in Transportcontainer verladen werden. Vorteile beim Verladen mit dieser Fangmaschine im Vergleich zur manuellen Verladung konnten in einer richtungsweisenden Studie gezeigt werden, insbesondere aus wirtschaftlicher und arbeitstechnischer Sicht, aber auch bezüglich des Stresslevels der Tiere.

Im Rahmen des Projektes sollen vier Einzelziele erreicht werden:

- die Vermeidung des Anschlagens am Container durch Untersuchung verschiedener Containersysteme,

- die Etablierung einer geeigneten Förderbandgeschwindigkeit zur Minimierung von Hämatomen,

- die Erfassung des Einflusses verschiedener Masthuhnlinien und

- die Erfassung des Einflusses des Jahresverlaufes.

Durch eine Vorab Optimierung der Fangmaschine an im Vorfeld identifizierten Risikobereichen, soll das Verletzungsrisiko der Tiere minimiert werden. Hierzu gehört das reflexartige Flügelschlagen der Tiere und die dadurch bedingte Hämatombildung am Flügel sowie die Entstehung von Frakturen und Verletzungen bei dem Übergang von dem letzten Förderband in die Container. Da die Förderbandgeschwindigkeit der Bänder der Fangmaschine einen Einfluss auf die Verletzungsrate haben kann, soll eine optimale Förderbandgeschwindigkeit im Rahmen des Projektes anhand der Unterteilung in die Gruppen „langsam“ und „schnell“ untersucht werden. In der Literatur werden zudem weitere Faktoren beschrieben, welche Einfluss auf das Auftreten von Blutergüssen haben können, wie die Rasse und die Umgebungstemperatur, daher sollen diese Faktoren im aktuellen Projekt ebenfalls betrachtet werden.

Die Bearbeitung des Projektes erfolgte in Zusammenarbeit mit

- der Ludwig-Maximilians-Universität München

- der Verlade GbR

Ansprechpartner

- Prof. Dr. Helen Louton

- PD Dr. Elke Rauch (Ludwig-Maximilians-Universität München)

- Prof. Dr. Michael Erhard (Ludwig-Maximilians-Universität München)

MuD Masthuhn

Verbesserung des Tierschutzes in Modell- und Demonstrationsbetrieben in der Masthühnerhaltung

Ziel des Projektes ist es, bereits vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurden unter anderem vier Kernpunkte als elementar für die Verbesserung des Tierschutzes in Masthühnerhaltungen erarbeitet. Hierzu zählen: (1) der Einsatz von Beschäftigungsmaterial, (2) der Einsatz von erhöhten Sitzplattformen, (3) die Reduktion von Verkratzungen und (4) die Verbesserung des Stallklimas. Erhöhte Sitzplattformen und Beschäftigungsmaterial ermöglichen den Tieren die Ausübung ihrer natürlichen Verhaltensweisen. Der Einsatz der Sitzplattformen soll im Rahmen des Projektes in Praxisbetrieben umgesetzt und die genutzte Menge an Beschäftigungsmaterial ermittelt werden. Die Anzahl und Intensität von Verkratzungen kann unter anderem durch die Reduktion der Besatzdichte und daraus folgender indirekter Vergrößerung der nutzbaren Troglänge pro Tier vermindert werden. Durch eine Schadgassensoren-gesteuerte Lüftung kann das Stallklima verbessert und überwacht werden.

Die Praxistauglichkeit dieser Kernpunkte der Masthühnerhaltung soll in dem Projekt untersucht und etabliert werden. Weiterhin wird im Rahmen des Projektes versucht, die Mensch-Tier-Beziehung durch ein so genanntes „Gentling“ zu verbessern. Das Hauptziel dabei ist, die Tiere an den Menschen zu gewöhnen, den Umgang zu erleichtern und Verkratzungen durch unruhiges Verhalten zu reduzieren.

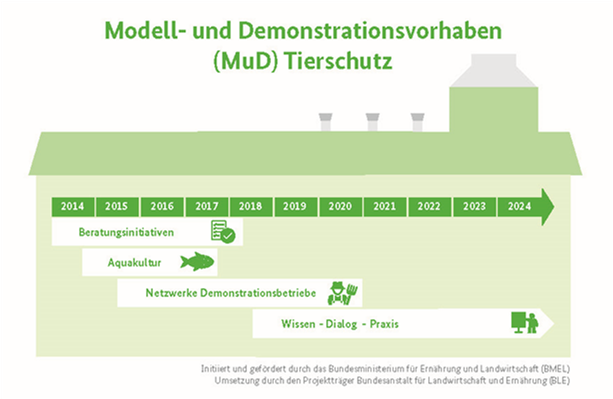

Das dargestellte Vorhaben ist ein MuD Tierschutz-Projekt in der Projektphase Wissen-Dialog-Praxis. Die Förderung der Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Die Bearbeitung des Projektes ist erfolgt in Zusammenarbeit mit

- Betrieben mit Masthühnerhaltung

- der Ludwig-Maximilians-Universität München

Ansprechpartner

- Prof. Dr. Helen Louton

- PD Dr. Elke Rauch (Ludwig-Maximilians-Universität München)

- Prof. Dr. Michael Erhard (Ludwig-Maximilians-Universität München)